1) Ближе всего добраться до Байкала в Листвянку — около 70 км от Иркутска; именно здесь опускался на дно озера огонь Сочинской олимпиады. Трасса в Листвянку тупиковая, дальше дикий западный берег Байкала, холмы, покрытые тайгой. Ехать нужно от микрорайона Солнечный на окраине; здесь живописный широкий Иркутский залив и на причале стоит старейший в России ледокол «Ангара»: до строительства Кругобайкальской железной дороги (КБЖД, открыта в 1905) он переправлял поезда между станциями Байкал и Мысовая. По пути в Листвянку обязательно посетите ТАЛЬЦЫ — музей деревянного зодчества под открытым небом, где-то на полпути; это займёт часа полтора, билет 120 рублей. Здесь лесная тропинка сперва приведёт Вас к стойбищу древних эвенков: охотничий чум из лиственницы (фото 1), схрон для продуктов, похожий на маленькую избушку на курьих ножках, раздуваемый мехами костёр под навесом и треснувшая узкая лодка; на костях и черепах животных почему-то лежат монеты, вполне современные и настоящие. Дальше по дороге каскад водяных мельниц, правда, воды там не было (может, её подают только по выходным и особым праздникам?); а рядом, сквозь деревья, захватывающий вид на широкий разлив Ангары (фото 2). Справа мангазея — общественное зернохранилище на случай беды. Потом — целая деревня: крестьянские дворы, волостное правление, Илимский острог со Спасской проездной башней (1667, фото 3), изящная Казанская церковь (1679, фото 3) с резным куполом, дом псаломщика, одноклассная школа с комнатой учительницы; можно войти в каждый двор и дом. В домах соседней деревни — разные выставки и трактир (там реально можно поесть), здесь ещё одна, Троицкая церковь (фото 4), похожая на деревянную избу с белыми ставнями, на крыше которой надстроили купола и шатёр колокольни. И завершает экспозицию расположенный на высоком берегу Ангары бурятский улус, по-нашему село: здесь я впервые узнала, что юрты бывают не только войлочные, но и деревянные, с предбанником, похожим на обычный домик.

2) Далее я отправилась автостопом в ЛИСТВЯНКУ и вышла на въезде в посёлок, там, где кончается Ангара и начинается Байкал. Неподалёку от истока посреди реки торчит небольшой Шаман-камень: по легенде, его бросил старик-Байкал вслед любимой дочери Ангаре, убегающей от него к красавцу-Енисею. Где-то здесь, перевернувшись на моторной лодке, утонул за 2 дня до своего 35-летия Александр Вампилов, автор пьес «Старший сын» и «Утиная охота»; памятник драматургу стоит на въезде в Листвянку. За ним видна пристань парома (см. фото 3 ниже), на котором я завтра в восемь утра поплыву на тот берег Ангары, в порт Байкал, и пойду по рельсам Кругобайкалки. А пока мне нужно успеть подняться на камень Черского, откуда прекрасно видны Байкал с истоком Ангары (фото 1), самым широким истоком реки в мире, и мыс Баранчик на том берегу; ради этого вида и стоит ехать в Листвянку. Подъём где-то в начале посёлка, но указателя на трассе не видно, поэтому лучше уточнить у местных, по какой именно дороге идти налево в гору. Мне повезло, до канатки довезла попутная машина, потом я спокойно поднялась пешком, минут за 20, а дальше дорога к камню шла влево. В свете уходящего дня (было ровно шесть вечера) с высоты 755 м Байкал показался мне молочно-белым; налево вдоль берега уходила узкой длинной полосой Листвянка. Здесь, на Байкале, многое названо именем Черского: учёный-самоучка, не заканчивавший никаких университетов, он был сослан в Сибирь на военную службу за участие в польском восстании 1863-го года, познакомился здесь с учёными-натуралистами и увлёкся исследованием сибирской природы, геологии и географии, организацией экспедиций и сбором коллекций; поскольку его национальность точно не известна, им гордятся и поляки, и белорусы. Спустившись к трассе, я немного побродила вдоль берега, наблюдая, как меняется вечернее небо, а потом пошла вдоль впадавшей в Байкал горной реки в Крестовую падь. В распадке виднелись кресты и зелёный шпиль колокольни Свято-Николаевской церкви (фото 2), где меня без долгих расспросов приняла на ночь живущая при храме послушница Амвросия, в миру Галина, дай Бог здоровья ей и её детям; похвалила, что я проделала такой долгий путь в юбке. Любят на Байкале Святого Николая, покровителя моряков, и посвящают ему почти все храмы. Вот и эту деревянную церковь построил в 1846 купец Серебряков, после спасения его судна в бурю, только была она на берегу озера, а сюда её перенесли при строительстве Иркутской ГЭС, чтобы уберечь от затопления.

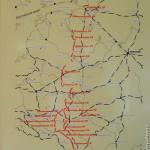

3) Ранним солнечным утром Байкал был тёмно-синим, с тонкой и чёткой синей полоской на том берегу. Первый паром увозил меня по истоку Ангары из Листвянки в ПОРТ и посёлок БАЙКАЛ (см. фото 4 выше): плыть не больше получаса, но паром ходит редко; стóит переправа, кажется, 50 рублей, но пассажиров не было, и почему-то у меня никто денег не просил. За портом находится конечная станция старой КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (КБЖД, 1902—1905) — длинный одноэтажный деревянный домик с надписью «Байкалъ» (фото 1 ниже). Когда-то поезда шли дальше, вдоль Ангары до Иркутска, но этот участок дороги был затоплен в 1950-х, при строительстве Иркутской ГЭС, а новую дорогу из Иркутска в Слюдянку проложили вдали от озера: так старая Кругобайкалка стала тупиковой. Из транспорта здесь осталась только одна электричка из трёх вагонов, она ходит 4 раза в неделю и, несмотря на вполне современный вид, по-прежнему носит старое прозвище «Мотаня», за свою медлительность; на ней местные жители и туристы-палаточники ездят за продуктами, ведь магазины есть только на конечных станциях; иногда заказывают что-то привезти проводнице. Местных мало, на 84 километра тупиковой дороги от Култукá до посёлка Байкал всего 12 небольших населённых пунктов, и все друг друга знают, словно жители одной большой деревни: утром на 79-ом километре мне посоветовали, у кого можно переночевать на 102-ом. Здесь нет других дорог, кроме как по шпалам, машины приезжают сюда только по льду. Туристов возят вдоль КБЖД на катерах или на экскурсионном поезде, который делает остановки в самых интересных местах и стоит 2300 рублей (это на целый день, тремя видами транспорта: автобусом из Иркутска в Листвянку, катером до порта Байкал, поездом по КБЖД до Култука, потом им же до Слюдянки и Иркутска). Что касается катеров, то с воды оценить красоты Кругобайкалки невозможно, а экскурсия на поезде — это вариант на случай крайнего дефицита времени. По-настоящему увидеть КБЖД можно только пройдя по её шпалам, через живописные бухты (фото 2—3) и туннели (фото 4—6), и начинать лучше с посёлка Байкал, там очень красивые места; недалеко от станции — крохотные рукотворные островки с берёзками. Будь у меня в запасе 4 свободных дня, я прошла бы по всей 84-километровой дороге, но дней было два, и второй наполовину дождливый; в первый я легко преодолела 30 км, во второй — только 17. Расстояние меряется легко: периодически справа появляются столбы с номерами двух километров — пройденного и нового; нумерация старая, от Иркутска, поэтому посёлок Байкал в начале пути — это уже 72-ой километр.

Я шла одна, практически не встречая других туристов; один раз меня окружила толпа французов с катера, спрашивая через экскурсовода, как я здесь оказалась; когда проходила с рюкзаком через какую-то базу отдыха, один из сотрудников воскликнул: «Ба! Турист! Живой!»; из чего я заключила, что пешеходы здесь редки, но, правда, это были будние дни. Дорога шла по высокой насыпи вдоль Байкала, но спуск к нему очень крут, подходов к воде крайне мало. Я окуналась всего пару раз в день, впервые — на 79-ом километре, прямо с деревянного причала: как по мне, легче сразу войти в ледяную воду, чем с берега по каменистому дну. По-хорошему, конечно, для купания в Байкале нужны резиновые тапочки (в которых крепко держится нога), а для хождения по шпалам — спортивная обувь на толстой, прочной подошве: на отдельных участках пути шпалы обильно посыпаны щебёнкой (такой длинный неудобный кусок Вам впервые встретится через 40 с лишним километров, перед посёлком Маритуй). Ещё я всегда беру с собой не только плащ-дождевик, но и зонтик, им я прикрываю днём спину от солнца. И запас продуктов: магазинов-то по пути не будет.

Кругобайкалка славится обилием инженерных сооружений: мосты, противооползневые подпорки на склонах и, конечно, 39 туннелей, от совсем крохотных до 800-метрового перед станцией Половинная.

В строительстве дороги принимали участие итальянские и албанские специалисты, на каждый километр пути в среднем уходил один вагон взрывчатки. КБЖД, соединившую разорванную Байкалом Транссибирскую железнодорожную магистраль, не зря называли «золотой пряжкой стального пояса России»: по трудности и стоимости выполненных работ она превзошла все прочие дороги. Основная часть туннелей сосредоточена как раз по пути от станции Байкал до середины КБЖД. В прямых туннелях, даже очень длинных, почти не страшно, ведь в конце всегда виден свет; а вот в туннелях с поворотами, где быстро становится темно, мне, конечно, было не по себе. Тут необходим серьёзный фонарик, я же взяла с собой поросёнка: нажимаешь на кнопочку — в его ноздрях мерцает слабый свет и раздаётся ритмичное фырканье.

В высокой траве вдоль путей пестрели цветы: розово-сиреневый иван-чай, жёлтые лилии (фото 3) и какие-то гигантские одуванчики на очень высоких стеблях, красные саранки с завёрнутыми лепестками (фото 1), как бы завязанными бантиком; над водой на длинных толстых ножках нависали крупные белые соцветия борщевика; среди камней попадались конические шишкообразные кактусы, растущие в садах на альпийских горках (фото 4). Ближе к концу июля, после моего горного похода, тут появится первая земляника. Прямо на шпалах росли грибы, все одного вида, светлые с буро-коричневыми чешуйками: местные едят этот гриб и называют «шпальник» (фото 1—2). Ещё всякие насекомые: бабочки, кузнечики, назойливо покусывающие оводы; от более крупных животных Бог миловал, хотя справа от дороги высились скалы и таёжные склоны. Байкал, с утра такой насыщенно-синий, часам к пяти потускнел, отразив молочно-сереющие небесные краски; но на его матовой зыбкой поверхности ещё блестели отдельные глянцевые, зеркально-гладкие полосы. Если бы не горы на горизонте, небо и море непременно слились бы к вечеру в единую гармонию серого и синего.

Я ночевала на 102-ом километре, в посёлке Шумиха, где на берегу шумной одноимённой горной реки живёт замечательная женщина Галина Ивановна, очень душевная, рано овдовевшая и одинокая, потому она так рада нежданной гостье. С утра был дождь, да и вчерашние 30 километров по шпалам с рюкзаком давали о себе знать; только в полдень я, наконец, собралась в путь. Мне предстояло пройти почти вдвое меньше, 17 км до посёлка Маритуй, но увидеть ещё больше интересного, чем вчера. Пройдя туннель за Шумихой, я увидела полный набор инженерных сооружений КБЖД в одном месте: мост, галерею подпорок с арками, и, конечно, новый туннель впереди. А вскоре мне посчастливилось наблюдать редкое и чудесное явление, именуемое «Байкала гладь» (см. фото 3—4 на предыдущей странице, после туннелей): огромное фигуристое белое облако полностью отражалось в незыблемой глади воды. В соседней бухте я увидела полосы разного цвета на воде: на самом деле это разные породы прозрачного байкальского дна. Вода в Байкале, несмотря на обычный летний планктон, пресная и очень чистая, не у берегов её даже можно пить (я в водном походе пила). На 106-ом километре, с радиофизической обсерватории, где, конечно же, есть интернет, я отправила э-мейл маме (на КБЖД нет сотовой связи, только местная компания ББК, действующая в приделах Иркутской области, и только отсюда можно связаться со всем остальным миром).

Но вот позади самый длинный (807 м), но прямой Половинный туннель, и, пройдя КБЖД до середины, я очутилась на самой красивой станции Половинная (так же называются и деревня в живописнейшем распадке гор, и река, см. фото 1 ниже). Здесь даже стоит старый паровоз «Американка», в который постоянно залазят дети, как на настоящих крупных железнодорожных станциях. Перейдя красный железный мост (см. фото 2) через реку, фотографирую распадок, реку и село. Здесь я застреваю до половины шестого и окунаюсь дважды — в Байкале (есть пляж со столиками на берегу) и потом в реке Половинная, где вода теплее, но оказалось илистое дно. После станции меня ждёт один из самых коротких туннелей — всего 31 метр.

К вечеру у белёсого Байкала появляются тёмно-синие полосы на горизонте. Около десяти (ещё не темно) добираюсь до 120-го километра, это большой посёлок Маритуй, местный райцентр, где не без труда нахожу дом ещё одной гостеприимной и доброй женщины — Ларисы Игнатьевны, подруги Галины Ивановны, у которой я ночевала вчера; в пять утра в проливной дождь она провожает меня на электричку до Слюдянки. На ту самую «Мотаню», которая теперь выглядит и стóит, как обычная электричка (я заплатила 43 рубля), и отправляется от станции Байкал 4 раза в неделю — ночью по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам (на всякий случай, обратно, из Слюдянки, она ходит днём в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье; расписание висит на каждой станции). Несмотря на непогоду, я вышла на предпоследней станции «Слюдянка-2», чтобы увидеть Шаманский мыс (фото 3 выше) — очень известное и фотогеничное место на юго-западном берегу Байкала, за устьем реки Култучная; буряты говорят, там жил знаменитый шаман. По сути дела, это островок в форме бумеранга, но туда можно попасть по узкому перешейку, хотя лучше всего он смотрится сверху. От поезда идти где-то минут 20, сначала вперёд вдоль путей, по левой стороне, потом по лесной тропинке налево; точнее спросите у местных. Справа от мыса — панорама горного хребта Хамар-Дабан, слева тоже горы, живописные даже в серой дымке дождя и белых хлопьях тумана (см. фото 4 выше). Вообще до начала горного похода у меня было ощущение, что в Слюдянке всегда такая погода. Уезжать отсюда в Иркутск быстрее на маршрутке или автостопом, чем электричкой, но нужно вернуться к станции и дойти до шлагбаума на пересечении путей и автотрассы, всё вместе займёт минут 40.

Заканчивая рассказ о КБЖД, скажу ещё об одной популярной среди туристов станции, где я побывала после похода по Хамар-Дабану, который закончился в Слюдянке. Я тогда перебралась в Култýк (он совсем рядом), где начинается тупиковая ветка Кругобайкалки, оставила вещи в доме чудесной молодой женщины Вики, искупалась на пляже и прошла 8 км по КБЖД до Старой Ангасолки, наслаждаясь вечерним Байкалом и земляникой. Не могу сказать, чтобы после всех увиденных станций эта сильно восхитила меня, тем более вечером, хотя здесь много интересного: горы, большой арочный мост над каменистой рекой Ангасолкой, деревянная часовня столь почитаемого в здешних краях Святого Николая, вид влево на далёкий мыс в форме каблучка. В самой деревне есть дом, где в 1926 во время экспедиции по Азии останавливался Николай Рерих; теперь там его музей. Ещё здесь палаточный городок на берегу и много небольших гостиниц. Популярность Старой Ангасолки объясняется тем, что это самая красивая из станций КБЖД, близких к Слюдянке и Култуку, сюда легко дойти пешком, а обратно можно по лесной тропе добраться до станции Тёмная падь, которая расположена уже на новой железной дороге, проложенной в обход Байкала в 1957, а оттуда уехать электричкой в Иркутск. Я поступила иначе: за 2 часа вернулась обратно в Култук и переночевала в радушном доме, где оставляла вещи, дай Бог здоровья Вике и её дочке Тане. А Вам хочу сказать, что эти 8 километров от Култука до Ангасолки, где по пути даже нет туннелей, дают очень малое представление о Кругобайкалке.

4) На диком западном берегу Байкала наиболее известна Песчаная бухта, добраться к которой можно только по воде. Для состоятельных граждан это не проблема: из Иркутска через день туда заходит теплоход «Баргузин», плывущий на остров Ольхон; если верить интернету, билет в оба конца стоит 3000, в один — 2000 рублей. Но я простых путей не выбираю и сперва добираюсь автобусом до Иркутского пивоваренного завода; кстати, будьте осторожны, спрашивая у местных, как пройти-проехать: многие иркутяне, даже водители, очень плохо знают свой город, а ещё хуже — откуда в нём начинается дорога к тому или иному селу на Байкале. Мне нужно было попасть в ближайший к бухте посёлок БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ, дорога к которому идёт от «пивоваренки». Я оказалась тут поздно, в районе пяти, но повезло с автостопом: мне остановила замечательная женщина, Ирина, которая ехала почти до конца; остаток пути был преодолён на грузовике. Дорога не магистральная, машин мало, ехать 2 часа, по пути — широкая река Идин-Гол; ещё одна река и очень живописные места перед въездом в посёлок, я бы обязательно вышла и побродила там, если бы добралась сюда чуть раньше. Но пора уже было думать о ночлеге. Грузовик довёз меня до края села, где над самым берегом Байкала стояла новенькая деревянная церковь с синими куполами (как обычно, в честь Святого Николая): построенная здесь ещё в 19-ом веке, она после восстановления в 1990-х уже пережила два пожара. Батюшка, спаси его Господи, помог мне найти приют у двух православных сестёр-буряток, я даже случайно попала к праздничному столу: у младшей был день рождения.

Регулярных рейсов из Большого Голоустного в ПЕСЧАНУЮ БУХТУ на катере «Святой Лука», о которых я читала в интернете, на деле не оказалось, но по мере надобности туда плавают катера с туристами — «Сапфир-2» и «Северянин». Оставалось положиться на счастливый случай, благо был вечер пятницы, а впереди выходные. С утра пораньше я простилась с гостеприимными хозяйками, дай Бог им благ на долгие годы, и с рюкзаком пришла на пристань. Катера стоят на берегу узкого длинного залива, отделённого от собственно Байкала кромкой суши; не знаю, может, это река Голоустная, но дальше она сужается до такой степени, что я легко перешагнула на другой берег и дошла до Байкала, сделав много снимков (места здесь красивые, фото 1—2) и всё время поглядывая на причал. Заметив группу детей, заполнявших катер «Сапфир-2», я бросилась бежать; организатор поездки, дай Бог ей здоровья и процветания, согласилась взять на борт паломницу из Харькова, и даже совершенно бесплатно; я же постеснялась заикнуться насчёт обратного пути с ними, решив договориться с сопровождающим детей гидом, и это потом оказалось моей ошибкой. Мы плыли около часа (40 км) вдоль холмов, покрытых тайгой; особенно были красивы скалы в пади Средние Хомуты (фото 3), ближе к концу пути. Дети попрятались в каюту: они были легко одеты. Наконец у берега показалась небольшая скала Бакланий камень (фото 4), на которой давно гнездятся только чайки. А справа уже виднелась сама бухта — кромка песчаного берега, в обрамлении двух утёсов — Большой и Малой колокольни. Проплываем Мáлую, 60-метровую, напоминающую с воды конус в широкой юбке; Большая, на 20 метров выше, остаётся справа от причала, её профиль похож на зверька с ушками. Прямо в бухте — старая и недорогая (от 300 руб.) турбаза «Песчаная»; дети поселились и ушли по тропе (вправо и вверх) купаться

в соседнюю бухту Бабушка, за Большой колокольней; можно, конечно, и здесь, но считается, что там чище.

Я, как всегда, начала с самого сложного и, оставив вещи в кафе, поднялась мимо туалетов по тропе вверх (потом, минут через 20, нужно выбрать поворот направо), чтобы посмотреть на все окрестные бухты со скал в предгорьях Приморского хребта; по пути, в лесу, мне встретилась скала в форме указующего в небо перста. Скалы над Песчаной бухтой (фото 1—2 ниже) похожи на налепленные друг на друга шарики каменного теста; мне они показались более причудливыми, чем Красноярские столбы. Тут после обеда солнце (в тот день неяркое) бьёт прямо в глаза, поэтому снимков я сделала немного. Сверху теперь уже Малая колокольня напоминала ушастого зверька, а Большая — огромный башмак. Сама Песчаная была почти не видна, зато открылся вид на соседние бухты вправо. Спустившись (спуск крутоват, гораздо сложнее подъёма), я тоже пошла к Бабушке — в соседнюю бухту слева. По дороге увидела основную достопримечательность Песчаной бухты — ходульные деревья (фото 3): лиственницы с торчащими из песка огромными разветвлёнными корнями; кажется, вот-вот они оживут и, ковыляя, сделают отсюда ноги. Жаль, что не сделают: тут, среди туристов и детей, считающих своим долгом залезть, попозировать, дружно полазить по корням, они обречены; раньше их было больше, здесь водились и ходульные сосны. Я свернула вправо и попыталась вскарабкаться на Большую колокольню, думая через неё перебраться в соседнюю бухту, но не увидела «дороги»; задача была явно не по силам, пришлось вернуться назад на лесную тропу.

Бухта Бабушка небольшая, тоже песчаная, но с более лазурным берегом и со своей Колокольней на том конце, за которым вроде есть и бухта Внучка, и мыс Дед, но я так далеко не заходила. Здесь, как и в Песчаной, запрещено ставить палатки. Я ночевала на турбазе «Песчаная», где оказался просто замечательный персонал: кровать в деревянном домике стоила минимум 300 рублей, я же могла позволить себе вдвое меньшую сумму, которую наотрез отказались брать и поселили меня бесплатно, в отдельной комнатке; здесь же меня приютили и следующей ночью, когда я не смогла уехать из Песчаной, и даже накормили ужином в столовой, дай Бог здоровья Альбине Васильевне и всем, кто мне тогда помог. На следующее утро я пошла направо, в соседнюю маленькую бухту Академическая, где прямо перед утёсом Малая колокольня (фото 1 ниже) на охраняемой и огороженной территории расположена «крутая» турбаза «Байкальские дюны»: там есть интернет, и мне разрешили написать письмо маме (сотовая связь в бухтах не работала). Оттуда я пошла дальше, в крохотную лазурную бухту Синичка (фото 2 ниже), панорама которой на фоне Приморского хребта открывается с Малой колокольни; а вдали виден Бакланий камень, который мы проплывали по пути в бухту. К Колокольне по склону ведёт тропа: идти по ней стрёмно, а к краю обрыва и близко подходить не стóит, не зря же тут стоúт крест. Зато с одной стороны видна бухта Синичка, с другой — бухта Песчаная (см. фото 4 выше).

Это всё, что я видела в Песчанке, остальное время ушло на попытки покинуть бухту, что оказалось гораздо сложнее, чем добраться сюда. Капитан, с которым я приехала, отказался взять меня из-за перегруза, у него по пути назад добавились люди, сопровождающая тоже не смогла его уговорить и передала мне с его слов, что тут много катеров, и я обязательно уеду. Может, и много, только я почти сутки металась между тремя соседними бухтами (Песчаной, Бабушкой и Академической), но никто не собирался отплывать в сторону Голоустного, а у тех, кто плыл, тоже был перегруз. Я была в отчаянии: ведь на следующий день в 8 утра я должна быть на вокзале в Иркутске, начинался наш горный поход, уже наполовину мною оплаченный, туда ещё нужно собраться, как следует обдумав содержимое рюкзака. И вот, уже полдень, а я не могу покинуть Песчаную бухту. И оставался только самый сумасшедший выход. Единственным судном, отплывавшим в тот день из бухты, был теплоход «Баргузин», только плыл он не в Иркутск, а на остров Ольхон — в противоположную сторону. У причала стояла группа подростков с рюкзаками, руководитель которых вошёл в моё положение и помог пройти зайцем на «Баргузин»: одетая так же, как они, с рюкзаком на спине, я поднялась на борт вместе с группой, а потом он убедил контролёра, что она просто ошиблась при подсчёте его ребят. Корабль отчалил в час; конечно, я надеялась сойти в ближайшей деревне Бугульдейка, в 40 км отсюда, или, на худой конец, в Сахюрте, у паромной переправы на остров Ольхон. Но «Баргузин» останавливался только там, куда ехали пассажиры с билетами: высадив компанию в одной из соседних с Песчанкой бухт, он сразу взял курс на Хужир, крупный посёлок в самом центре Ольхона. Стоя на верхней палубе, я постепенно смирилась со всем происходящим, положившись, как всегда, на мудрость Божию, и даже обрадовалась такой неожиданной подарочной «экскурсии». Погода менялась на глазах: дождь кончился, рассеялись тучи, осталось только синее море (местные называют Байкал только так), синее небо и горы с белым покрывалом облаков (см. фото 2—3 выше). Менялся и пейзаж: покрытые тайгой холмы незаметно сменились голыми утёсами и степными плато, особенно на Ольхоне, вдоль которого даже как-то скучно плыть, — степь да степь кругом. Это справа, а с левой стороны проплывали горы Приморского хребта и изредка малые острова.

В пять часов вечера «Баргузин» причалил к песчаному пляжу возле мыса Бурхан, который красуется на всех магнитах из Хужира. Теперь нужно было для начала добраться назад до парома. Больше часа я простояла на окраине посёлка: автобусы уже не ходили, редкие попутки не останавливались. Уже в семь вечера меня подобрала газель: в ней возвращались в Иркутск туристы, и у них было как раз одно свободное место. Водитель, узнав мою историю, согласился взять меня всего за 300 рублей, которые у меня были, благодаря помощи одного доброго человека; думаю, это вдвое меньше положенного. Вечерний вид с автотрассы просто завораживал: густая синь Байкала, обрамлённая залитой предзакатным солнцем степью Ольхона; впереди, где искрились его ослепительные лучи, в блестящей воде с серебряным отливом проступали мягкие очертания бухт. Но я ещё вернусь в Хужир после горного похода, ещё дважды проеду вечером по этой трассе. А пока… я добираюсь в центр Иркутска только около трёх часов ночи, бужу бедного хозяина дома, вытаскиваю все свои вещи во двор, где оказались и столик для чемодана, и лампочка, при свете которой я пакую рюкзак, и рукомойник, и розетка, куда я включаю кипятильник, чтобы поесть и помыть голову. Вот что значит «все удобства во дворе»! Всё это мне показали два соседа, которые в ту ночь, на моё счастье, тихо и культурно отдыхали и закусывали под открытым небом.

«А под ногами сквозь туман// хрустит хребет Хамар-Дабан» (16—24 июля)

К девяти я была на Иркутском вокзале во всеоружии, с рюкзаком и лыжной палкой, с которой прошла 3 горных похода (потом она пропала по дороге на Ольхон и навсегда осталась на Байкале, как частичка меня). Вокзал недалеко от центра, сразу за Ангарским мостом, но транспорт туда ходит редко и объезжает вокруг целого микрорайона, прежде чем попасть на станцию, и это нужно учитывать. Возле пригородных касс меня выцепила из толпы организатор похода Ксения Зулина из турклуба «Походник». А инструктор Андрей Таничев купил мне билет до Слюдянки и сразу же истребовал недостающую часть денег (в поход с одним инструктором берут максимум 12 человек; для резервации места нужно заранее перевести 3000 рублей; поход может стоить от 4350 до 6200 руб., в зависимости от количества участников). Электричка до Слюдянки идёт 3,5 часа, так что Андрей успел распределить продукты, а я — немного выспаться и переодеться по погоде. Вокзал в Слюдянке (см. фото 1 на след. странице) уникален — единственный в мире вокзал из местного белого мрамора. Всё интересное в посёлке расположено рядом с вокзалом: обойдя его, с другой стороны Вы увидите деревянную церковь (разумеется, Святого Николая), построенную в 1914 и восстановленную в 2008. А по дороге в горы, почти сразу за мостом через пути, слева видна старая красная водонапорная башня.

…Ровно год назад в Хибинах (Кольский п-ов), когда я проходила мимо соседнего лагеря, пожилой турист сыграл мне на гитаре песню Визбора про Хамар-Дабан. Уже тогда я давно мечтала о Байкале и восприняла это, как своего рода знак. С детства неспортивная, с ослабленным сердцем, одышкой и нарушенной координацией движений, но с безумной любовью к горам, равно как и к озёрам, я решила, что эта песня должна сбыться в моей жизни, и пусть это будет достойным завершающим аккордом в моём походном досье. Только одно не сбылось: Визбор пел про туманы и сплошные дожди, а у нас дождливым был только первый день, когда мы поднимались от Слюдянки вверх по лесной каменистой тропе, где пока ещё ничего не было видно. Потом дождь нас ловил, но не поймал; а когда мы через неделю вернулись на нашу первую стоянку, там не было воды: горная река Слюдянка частично пересохла.

Турклуб «Походник», завлекающий недорогими ценами, я нашла ещё зимой в интернете, списалась с организатором Ксенией Зулиной из Иркутска: честно призналась, что в горах сильно отстаю от группы, и удивилась, что меня согласны взять. Однако с инструктором, Андреем Таничевым, Ксения это не обсудила. Пофигизмус вульгарис: ничего, что я по-латыни? В результате Андрей и вся группа пытались убедить меня остаться на три дня на горной метеостанции, а потом пойти с ними в радиалку на пик Черского и водопады (путь к которым и без них тут каждая собака знает) и спокойно спуститься обратно в Слюдянку. Но это поход коммерческий, где все вопросы решаются деньгами, ребята же хотели убедить меня уйти безвозмездно, признав саму себя виновной и ответственной за своё «недопустимое» участие в походе, а потом три дня плевать в потолок на Богом забытой метеостанции из любви к ближним. Интересно, что, по иронии судьбы, я не только не помешала группе уложиться в график похода, но и была единственной, кто поднялся на два двухтысячника. Им, выносливым и спортивным, достаточно было просто посмотреть на эти вершины.

В конце похода я поблагодарила народ за то, что говорили мне жёсткую правду, не подавали руки, как в предыдущих походах, не несли рюкзак; за то, что я шла не налегке, как иногда в Хибинах, а несла модули (продукты) наравне со всеми. Одним словом, у меня больше поводов гордиться этим походом, чем любым другим. По поводу цен: на самом деле походы в «Походнике» не дешёвые, просто менее полноценное питание. Судите сами: поход на 10 дней по Хибинам с турклубом «КП» (Клуб приключений) стоил 7000 рублей, а на 9 дней (16—24 июля) по Хамар-Дабану — 5700 (могло быть и меньше, но не добрали группу). Разница небольшая, но в Хибинах у нас были полноценные и разнообразные перекусы (изюм, курага, орехи, чернослив, цукаты, шоколадные батончики, крекеры), а тут одни конфеты (шоколадные, карамельки, сосательные), которые всем порядком надоели, а в радиалку на пик Босан мы ходили вообще без еды, хотя и надолго. В Хибины тоже как бы брали всех желающих, но при этом без дальнейших упрёков; там была рация для связи с отстающими, к которым был приставлен сопровождающий, каждый день разный, была гитара, на которой чудесно играла инструктор Ольга Кодес, и даже флейта. Справедливости ради, скажу, что Андрей Таничев — тоже очень опытный инструктор и интересный человек, и поход по Хамар-Дабану Вам обязательно понравится, если будет хорошая погода и видимость в горах, но погода там очень «склонна к измене». Андрей говорил, что предыдущая его группа 5 дней шла в тумане. Если пойдёте с «Походником», возьмите с собой что-нибудь путное на перекус и посоветуйте это сделать всей команде, а ещё лучше — обсудите этот вопрос с Ксенией или другим организатором.

Многие туристы проходят часть нашего маршрута сами. Это не так и сложно: от вокзала в Слюдянке, перейдя через пути, нужно идти по улице вверх, потом направо, дальше вверх вдоль реки Слюдянка, которую время от времени пересекают деревянные «волонтёрские» мосты (построенные волонтёрами; до этого туристы переходили реку вброд). Тут одна каменистая лесная тропа, так что всё время идёте потихоньку вверх. Где с правой стороны видны белые меловые горы, там, говорят, живёт 2-летний мишка, но в это время года он вроде бы не голоден; проходя мимо, я изо всех сил стучала лыжной палкой по камням, чтобы отбить у него охоту высовываться (впрочем, я не знаток медвежьей психологии). Важные вехи на подъёме — кафе и, значительно дальше, метеостанция, после которой остаётся последний, минут на 40, серпантин — и дальше до вечера крутого подъёма не будет; здесь уже видны первые вершины. Чтобы добраться сюда, нам понадобилось чуть больше суток: накануне мы приехали в Слюдянку только в час дня.

После серпантина будьте внимательны, дорога расстраивается: влево и вверх уходит тропа на пик Черского, вправо и вниз — на водопады реки Подкомарной; но нам нужно прямо и вниз, перейти через речушку и пойти по Старомонгольской дороге, мокрой и окружённой лужами даже в сухую погоду; справа от дороги шумит речка Каменка, приток Подкомарной. Примерно через полчаса по правой стороне Вы увидите Чёртово озеро (фото 4); слева от дороги, перед поворотом вокруг озера, можно разбить лагерь. Кстати, вода здесь тёплая, и вечером в ней красиво отражаются вершины окрестных гор (фото 5—6). Незаметная тропинка через кустарник к месту купания начинается чуть не доходя до озера: сверните направо со Старомонгольской дороги. В тот день, ещё возле развилки, я впервые потерялась в горах: был долгий привал после серпантина, и решила выйти раньше других, чтобы сократить своё отставание. Андрей в это время прикрыл глаза и не увидел моего ухода, а я, не заметив развилки, долго шла к пику Черского, радуясь, что меня никто не смог догнать, и удивляясь, почему наш инструктор сказал, что подъём окончен. Слава Богу, я знала, где мы должны были ночевать, а на Старомонгольскую дорогу меня вывел инструктор из стоявшего внизу лагеря волонтёров, который услышал мои крики и, когда понял, что это не шутка, вскарабкался ко мне по гребню скалы.

Утром мы покинули Чёртово озеро, чтобы вернуться сюда через 3 дня; сверху, с перевала Чёртовы ворота, оно напоминало подкову на счастье (см. предпоследнее фото выше). Нам предстоял переход 18 км в сторону пика Босан, куда без проводника попасть невозможно. В траве цвели ярко-жёлтые жаркú, или огоньки (по-научному — купальница азиатская, фото 3 выше), синий водосбор (фото 2 выше) с большими вислоухими лепестками, розовые лепестки шиповника и светло-сиреневый бадан, чьи листья наш инструктор кидал в чай, бежевые соцветия рододендрона. Кое-где в горах лежал снег (см. ниже фото 1). Часть пути шли по болотистой тундре, по мягкому мху, в котором утопали ноги; было очень неудобно. Остановились снова у озера, на сей раз безымянного; назовём его озеро Босан (см. последнее фото выше). Наутро пошли в радиалку на пик Босан (2275 м). По пути был крутой оползневый спуск, который проходили по одному; дошедшие вниз прятались под скалой от сыпавшихся сверху камней. Мне повезло, я слезла третьей, поэтому даже со своими черепашьими темпами успела забраться на пик Босан и, преодолев страх, по лестнице на самую вершину (фото 2 ниже); кроме меня, сюда взошёл ещё один парень из группы, остальные ограничились созерцанием пика. А к вечеру следующего дня мы тем же путём вернулись на Чёртово озеро. Наш схрон продуктов, подвешенный в пакете к дереву, украли: инструктор сказал, что в его походной практике это впервые. Там были крупы, всё самое простое; тушёнку закопали под деревом, её воры не нашли. Считается, что плохие люди в горы не ходят, но всё-таки…

Потом была радиалка на целый день: сначала по окрестным горам к подножию пика Черского (2090 м, его вершина видна слева на последнем фото выше), где мы любовались расположенным внизу, в котловине, лазурным озером Сердце (см. фото 3 выше). Народ опять удовлетворился лицезрением пика, никто, кроме меня, не хотел лезть на вершину, и мне пришлось вместе со всеми спуститься и пойти на водопады реки Подкомарная. Было воскресенье, уйма народу. На одном из водопадов, на счастье безлюдном, мы купались и загорали; вернулись по Старомонгольской дороге. Я пожалела, что не рискнула оторваться от коллектива и подняться на пик Черского; спускаться с гор, не покорив знаменитый двухтысячник, не хотелось.

Утром я сообщила инструктору, что ухожу из похода и буду спускаться в Слюдянку одна. После кражи схрона продуктов у нас было мало, и мне смогли дать в дорогу только немного конфет. Ещё Андрей выдал мне 100 рублей на еду на два дня: это была как раз восьмая часть оставшихся у него денег на наши продукты (своими кровными он, разумеется, поступаться не хотел, даже после кражи продуктов, хотя решение о схроне принимал именно он; я промолчала только потому, что была на особом положении в походе и доставляла инструктору много неудобств; но судите сами на этом примере о «дешевизне» турклуба «Походник»). В тот день меня подкармливали встречные туристы, дай Бог им здоровья. Припрятав рюкзак под ёлкой на склоне, я пошла на пик Черского, который находится слева от озера Сердце. Погода была гораздо хуже вчерашней: небо затянуто тучами, горы покрыты дымкой; я снова пожалела о своей ошибке. Перед началом подъёма есть скальный жандарм — беспочвенный крутой каменный склон; для облегчения прохода вдоль склона натянуты верёвки. Тут я почувствовала себя почти альпинистом. Сам подъём небольшой и несложный, а вершина представляет из себя большое плато, откуда, говорят, в хорошую погоду даже виден Байкал. Конечно, там стоит традиционный триангулятор, а на деревянном кресте текст молитвы «Отче наш». По пути с пика видела полосатого бурундучка: непоседливый, как белка, байкальский сородич Чипа и Дейла отнюдь не желал позировать и всё время убегал из кадра. Рюкзак был цел и невредим, и я поспешила вниз, срезая серпантины более крутыми прямыми спусками; в какой-то момент я решила, что заблудилась, но оказалось, что мне каким-то образом удалось в обход метеостанции выйти на тропу, по которой мы поднимались в горы. Всего в этот день я прошла вниз километров 20, не считая подъёма на пик Черского; около 11 вечера я догнала наших, стоявших лагерем возле одного из мостов на пересохшей реке Слюдянка, и утром 23 июля вместе с ними спустилась в посёлок (о нём я уже рассказывала Вам перед началом похода). Продолжением дня стал марш-бросок в Култук, вечерняя прогулка по КБЖД в Старую Ангасолку и обратно в Култук, где я ещё днём нашла ночлег у хороших людей; но об этом я подробно рассказывала выше, в конце рассказа о Кругобайкалке.

Следующий день я решила тоже посвятить горам. Вблизи от Байкала расположены многие горные хребты, и среди них также Восточные Саяны, где расположен известный бурятский горный курорт АРШАН, куда из Култука ходит маршрутка (по-моему, 180 рублей, но я доехала попуткой за 100). С погодой в тот день не повезло, небо хмурилось, зато горы на горизонте, укутанные белыми облаками, были дивно хороши. Часть пути пролегала по долине реки Иркут. На въезде в Аршан нас встретил горный козёл на груде камней (см. фото 1), совсем как настоящий. Пройдя по главной улице до конца, я свернула направо в парк. Слева от дороги шумела бегущая с гор река Кынгырга, вдоль которой многие деревья, по бурятскому обычаю, были украшены разноцветными кусочками ткани, в основном синими. К бювету в виде мальчика-бурята (фото 2), льющего минеральную воду из кувшина, стояла огромная очередь с не меньшими ёмкостями; простояв минут 15, я наконец попросила просто дать мне сфотографировать бювет и налить кружку воды. Слово «аршан» означает по-бурятски «целебный источник»; здешнюю воду по свойствам сравнивают с источниками Кавказа. Дальше широкая лесная тропа уходит вверх, вдоль каньона реки Кынгырга (фото 3), и минут через 10—15 я у первого водопада, где полно народу. Полюбоваться им можно с деревянного мостика, по нему же перейти на ту сторону. Но следующие водопады (фото 4) меньше по высоте и не так легкодоступны. Сначала нужно, двигаясь за мостом вправо вдоль реки, пройти кусок по узким каменным уступам, потом будет тропинка.

Не знаю, насколько далеко я могла бы зайти в тот день, но возле 4-ого водопада я увидела на небе признаки надвигающейся стихии и поспешила назад. В аккурат на узких скользких камнях меня настиг ливень; хорошо ещё, что передо мной случайно оказался молодой человек, который тоже спускался и подавал мне руку. Здесь не было возможности одеть плащ-дождевик, а потом уже не имело смысла: одежда промокла насквозь и была вся покрыта частичками земли, отскакивающими от дождя. Спускаться было трудно, мешали лужи и скользкие корни деревьев. Слава Богу, с собой были все походные вещи (ведь вечером я хотела вернуться в Иркутск), которые я оставила в столовой, так что было во что переодеться. В туалете есть кран с горячей водой, там я отмыла грязную одежду.

Тем временем дождь кончился, и я решила сходить в буддийский дацан (фото 5 выше) — храм-монастырь в двух километрах от посёлка. Немного не доходя, на поляне слева от дороги, я увидела пирамидки из камней: их складывают туристы, загадывая желание. Сам дацан расположен на большом лугу и представляет собой небольшой деревянный домик, где когда-то жил лама, основавший дацан ещё в 1917; при советской власти дом был передан колхозу и возвращён верующим только в 1990-х; над входом — нечто похожее на штурвал корабля. Также на территории есть две белые стýпы Просветления Будды, напоминающие ступенчатые склепы. Так что визит в Аршан — это знакомство не только с Восточными Саянами, но и с культурой и поверьями бурятов. Признаюсь, раньше я относилась к ним с некоторой опаской. Но в тот день, особенно на обратном пути, я не раз убедилась в их сердечности и гостеприимстве. Покинуть вечером Аршан оказалось не так-то просто: гораздо больше транспорта ехало туда, чем оттуда; а денег с собой было очень мало.

С большим трудом, тремя машинами, я к ночи вернулась в Култук, где снова переночевала у той же самой хозяйки, Вики. У одного из водителей в машине лежала буханка хлеба, я попросила отрезать мне кусочек: рассказала, что возвращаюсь с горного похода, где у нас украли часть продуктов, поэтому еды с собой нет, а деньги нужны на проезд до Иркутска. Подъехав к своему дому, он знаком пригласил меня войти и что-то сказал по-бурятски жене, которая накормила меня ужином — вкусным горячим рагу. До Култука меня довёз бурят-дальнобойщик — в фуре, гружённой сосновыми брёвнами. Утром я добралась автостопом до Иркутска, чтобы забрать все свои вещи и покинуть его насовсем — до самого перелёта на Украину.

См. продолжение: Часть III. Остров Ольхон (25—29.07) и водный поход по северу Байкала. См. начало — Часть I. От Оки до Ангары и от Волги до Енисея: Муром, Казань, Красноярск, Иркутск.

Юлия Цыбульник, Харьков, 2013.

(если могу помочь советом, хотите поделиться впечатлениями или возникли вопросы,

звоните +38-067-169-09-25, или пишите: [email protected])

по RSS

по RSS

Давнишнее уже путешествие, очень интересное. Но не удержусь, чтобы не поправить.

Цитата:

«Но я простых путей не выбираю и сперва добираюсь автобусом до Иркутского пивоваренного завода; кстати, будьте осторожны, спрашивая у местных, как пройти-проехать: многие иркутяне, даже водители, очень плохо знают свой город, а ещё хуже — откуда в нём начинается дорога к тому или иному селу на Байкале. Мне нужно было попасть в ближайший к бухте посёлок БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ, дорога к которому идёт от «пивоваренки».»

Дорога идёт не от какой-то «пивоваренки»(что это вообще?), а от села Пивовариха. Никогда не было там пивного завода, название произошло от фамилии.

А Иркутский пивоваренный завод находится совсем на другом конце города и никакой дороги на Байкал возле него нет. Если не считать недалеко проходящую дорогу на Слюдянку — совсем в другую сторону.

Думаю, именно поэтому вас не понимали иркутяне, а не потому что не знают свой город))